Notre histoire - Damvillers

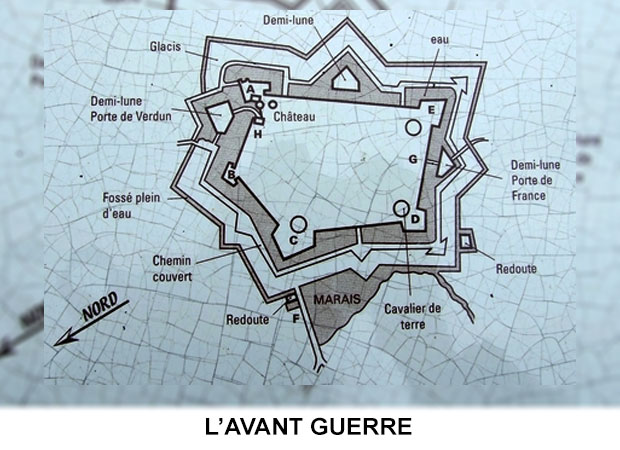

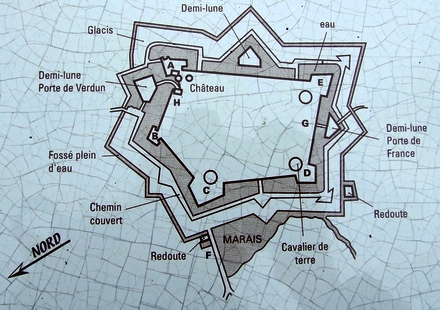

L’avant guerre

Le territoire de DAMVILLERS va appartenir, au fil des siècles, à l’Austrasie, à la Lotharingie, au Saint Empire Germanique, aux Duchés de Bourgogne, de Luxembourg, de Lorraine, de Bar et enfin définitivement à la France en 1766. L’origine de son nom est liée à la présence d’un couvent et d’un de ses prieurs, un certain « Villers », d’où l’association Dom-Villers, puis plus tard DAMVILLERS.

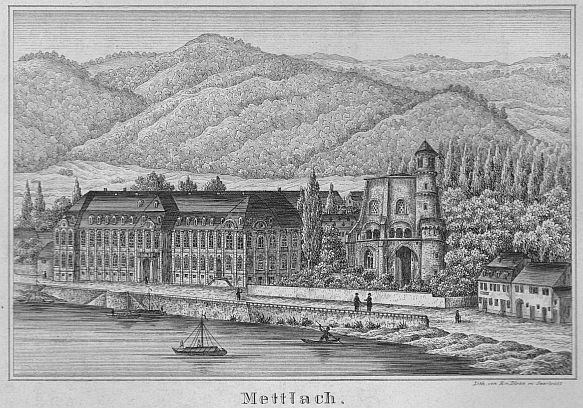

L’histoire connue de Damvillers remonte au début du VII ème siècle, alors que son territoire est propriété de l’Archevêque de Trèves. Dès le VIIIème siècle, Luitwin, seigneur mérovingien fonde l'abbaye de Mettlach pour l'Evéché de Trèves. Il envoie alors des moines pionniers, sur Damvillers, qui assèchent les marais, défrichent les terrains, créent des oratoires et des prieurés.

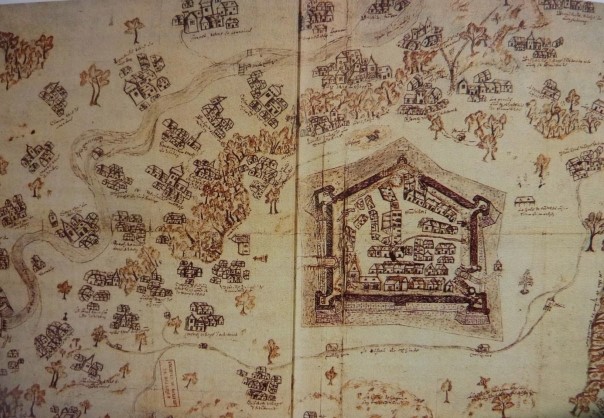

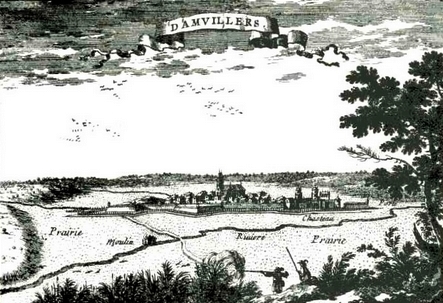

Au cours du XIIème siècle, deux seigneurs, l'un à Mureaux, l'autre sur les hauteurs de Lissey au Châtelet se querellent sans cesse et mettent à contribution un petit couvent installé dans la plaine. Le prieur se plaint auprès du Comte de Chiny, souverain du pays, qui décide de construire une citadelle pour protéger le couvent, expulse les seigneurs et s'empare de leurs biens. Un château fort y est construit, il protège la frontière Nord-Est du Comté et du Diocèse de Verdun face au comté de Luxembourg.

En l'an 1282, le village de Damvillers est affranchi à la "loi de Beaumont". Le document expose les privilèges, coutumes qui régissent la ville et son ban, c'est à dire Réville, Etraye, Wavrille et les quatre villes d'Entrecourt, à savoir : Moirey, Ecurey, Peuvillers et Gibercy. L'application de la loi de Beaumont est confirmée par tous les propriétaires pendant des siècles

En1324, Damvillers est vendu à Jean l’Aveugle, Roi de Bohème et Comte de Luxembourg, qui développe les fortifications. Damvillers devient de ce fait une petite ville luxembourgeoise.

Une période tumultueuse suit : Bourguignons et Lorrains exercent leur domination.

En 1475, après la bataille de Nancy, René II, Duc de Lorraine et de Bar attaque Damvillers et en entreprend le siège.

En 1477, le Duc de Lorraine René II fait abattre les tours des fortifications primitives, et la prévôté devient possession de la Maison d’Autriche.

En 1526, Charles Quint, au plus fort des conflits avec François Ier, décide de faire de Damvillers un point fort de sa défense pour son Duché de Luxembourg. Il augmente considérablement les ouvrages de défense, trace le plan de la ville, qu’il entoure de fossés, murs et bastions. Il modernisera les fortifications en 1544. En 1542, le Duc d'Orléans, second fils de François Ier est chargé de reconquérir le Luxembourg sur l'Empereur Charles Quint. Le jeune duc s'empare de toutes les places frontières et se distingue à la prise de Damvillers, visitée l'année suivante par François Ier. Prise puis reprise en 1552, Damvillers est à nouveau assiégée par le roi Henri II en campagne. Les conditions climatiques favorisent l'attaque et la ville est prise. Une fois de plus, Damvillers est brûlée et ruinée.

En 1558, la cité est reprise par l’armée française puis se trouve cédée à l’Espagne pour une durée d’un siècle suite au traité de Cateau-Cambrés is en 1559. Ce traité restitue au roi d'Espagne des places, villes et châteaux, dont Damvillers.

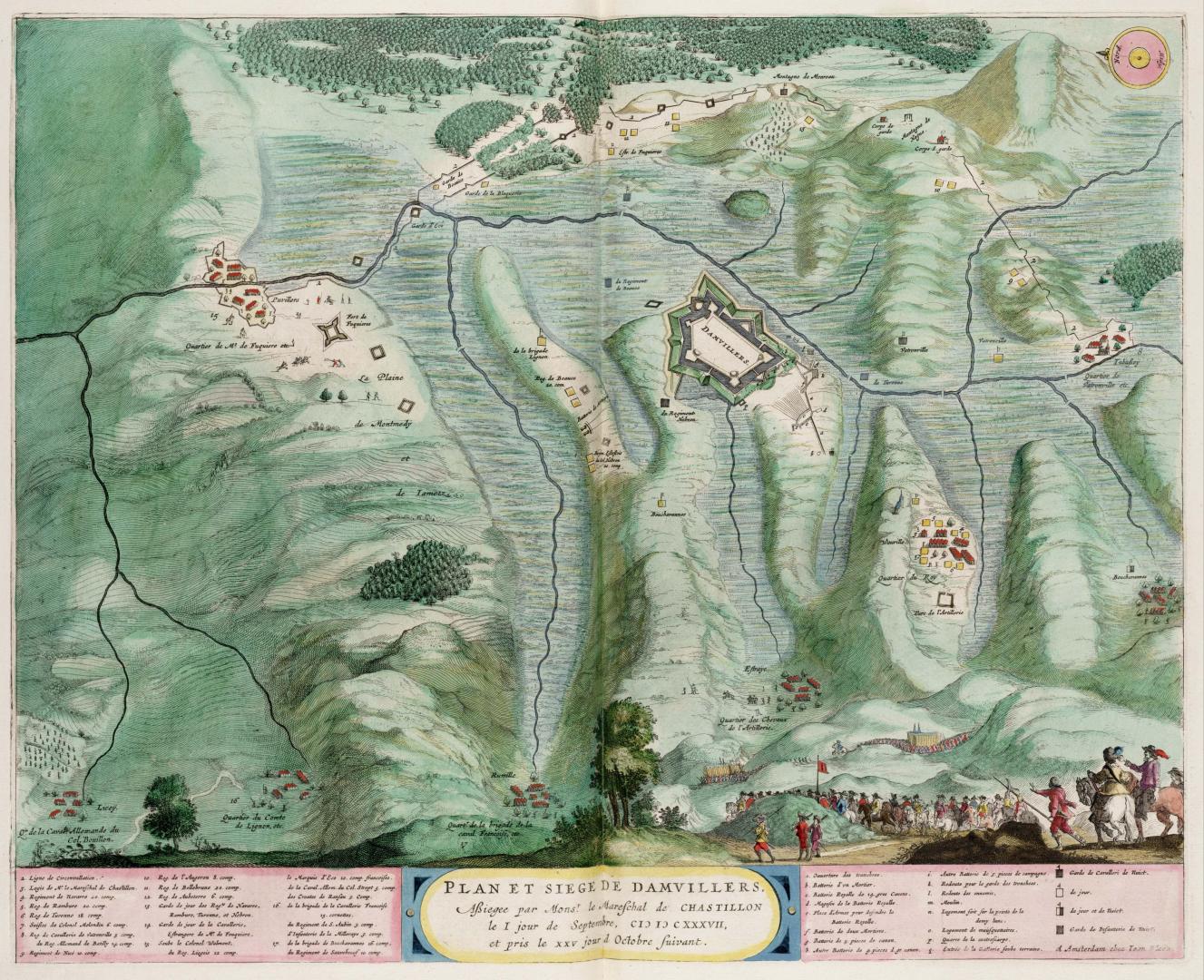

En l’année 1637, Louis XIII et Richelieu créent une armée dite de "Luxembourg" placée sous les ordres de Gaspard III de Coligny, maréchal de Chatillon. Ils décident de s'emparer des places frontières des Pays-Bas espagnols. Après deux mois de résistance, sans aucune aide extérieure, la garnison et les civils sont épuisés, la reddition est signée le 24 octobre 1637. Ce dernier siège de Damvillers (18 août-24 octobre) s'inscrit dans le cadre de la Guerre de Trente Ans. A cette époque Damvillers est une place forte espagnole enclavée dans le Verdunois. Sa situation en zone marécageuse la rend quasiment inattaquable l'hiver. C'est une forteresse solidement renforcée.

Par le traité des Pyrénées signé le 9 novembre 1659, Damvillers et quelques places fortes du Luxembourg sont cédées à la France. Louis XIV fait raser les fortifications en 1678 et ainsi la place forte de Damvillers. Les pierres et autres matériaux sont vendus aux habitants.

A ce passé agité, il faut ajouter les épreuves subies par la population dans les épidémies, la peste en 1626, le choléra en 1854, puis l'occupation, les pertes humaines, les villages détruits les souffrances durant les guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945 qui opposèrent la France et son voisin allemand.

L’après guerre

Damvillers à fait les frais de nombreux sièges avant de devenir française, notamment les guerres de 1870, de 14-18 et de 39-45.

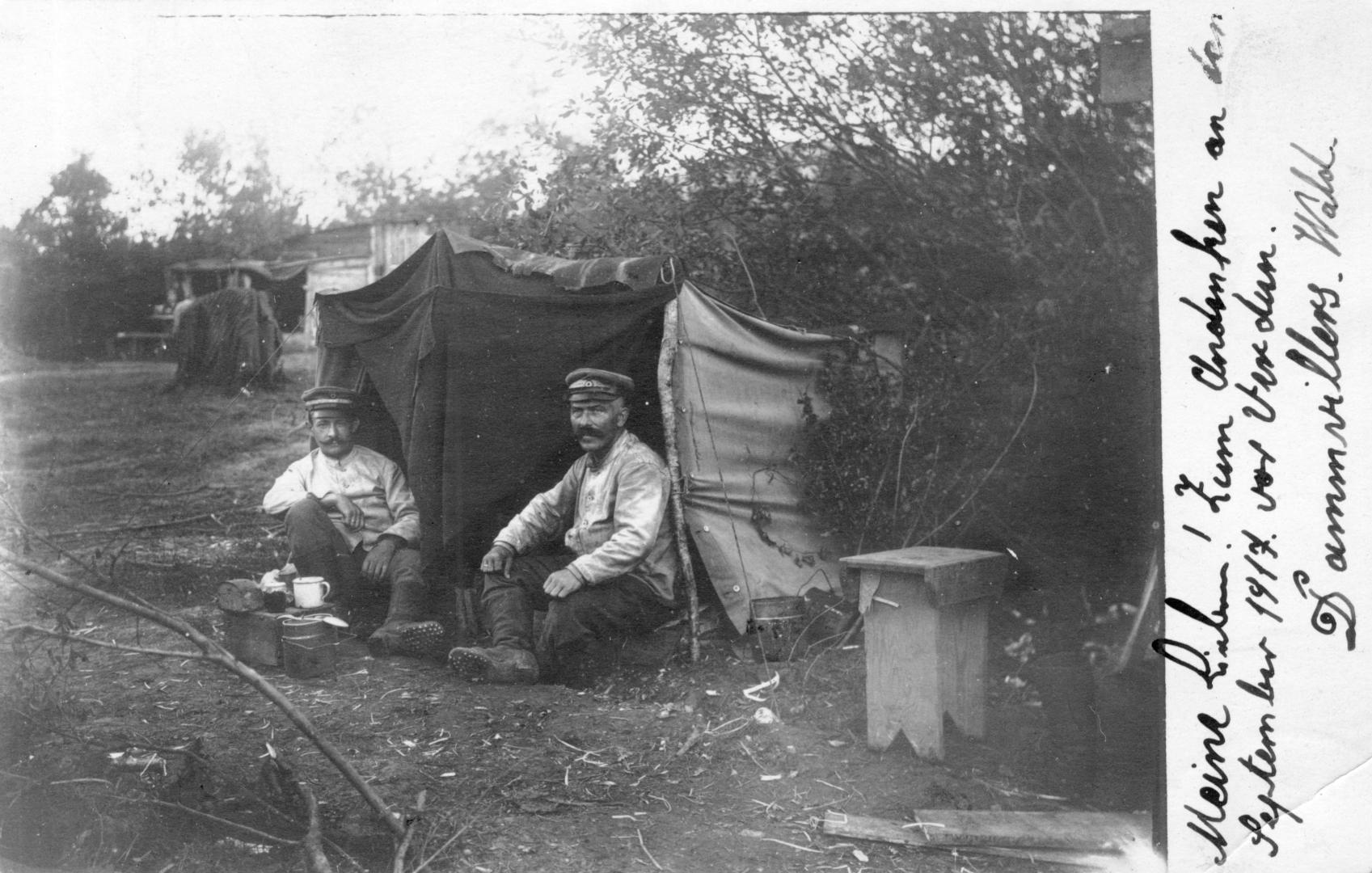

De 1914 à 1918, toute la Meuse est en première ligne de la Grande Guerre. L’intensité des combats a transformé ses paysages, ses massifs forestiers et ses champs agricoles, rayé des villages de la carte, déplacé sa population. Travail imposé, privations, restrictions sont le quotidien des villageois, sous le joug des troupes occupantes. Tout est rapporté : les journaux, les livres, les généralités, les villages, la Zone rouge et la poste allemande.

L’occupation de Damvillers fût étroitement liée à la bataille de Verdun. Elle commence le 21 février 1916 à 7 h 15 avec un déluge de feu sur les forts et les tranchées, déclenché par l’armée allemande. 1 200 canons pulvérisent les positions françaises. Le général en chef de l’armée allemande, veut en finir avec la guerre de position, qui a commencé à l’automne 1914, et veut relancer la guerre de mouvement.

Près des ¾ de l’armée française a combattu à Verdun. De par son ampleur et la violence des combats menés, la bataille de 1916 marque un des temps forts de la Première Guerre mondiale. Elle est ainsi devenue, dans la conscience collective, un symbole de la Grande Guerre et fait de Verdun, et ses alentours, des lieux de mémoire emblématique marqués à jamais.

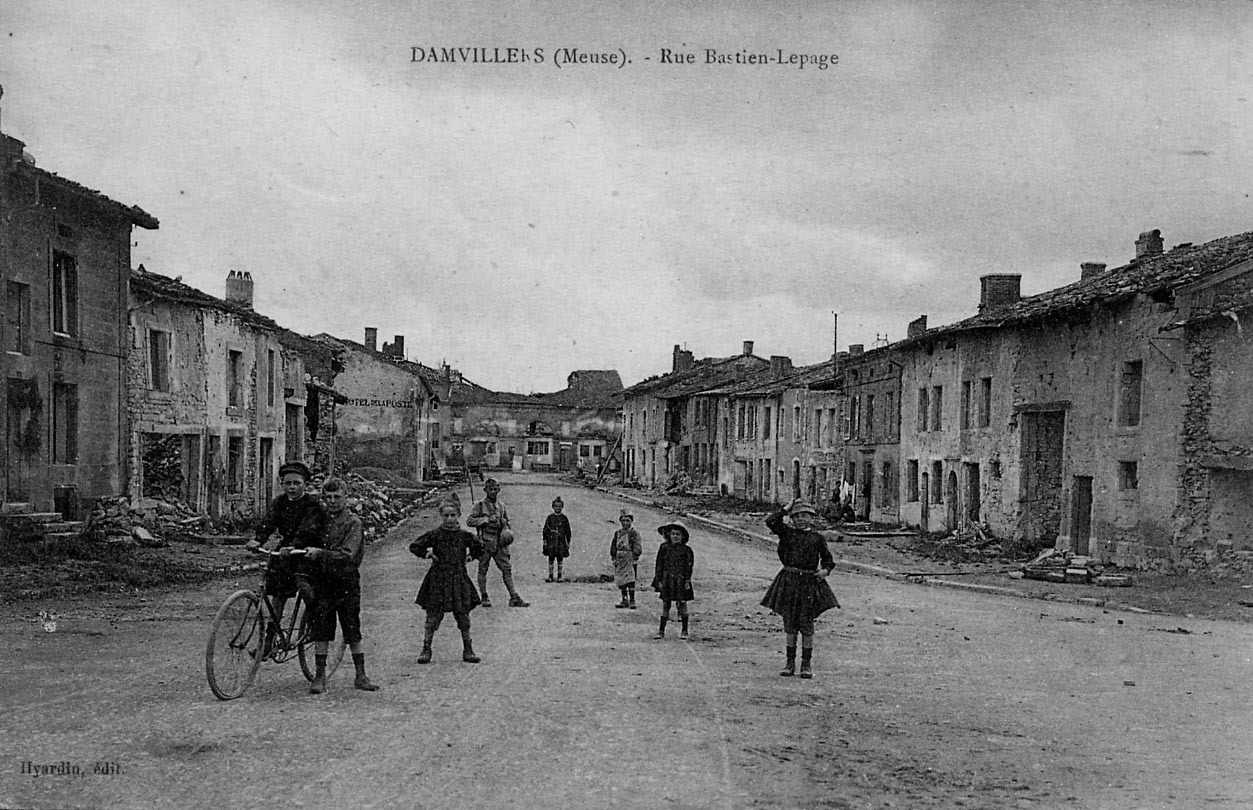

11 Novembre 1918, la guerre est derrière nous, les traités sont signés et pourtant rien n’est terminé. Il y a plus de cent ans, après quatre années d’une guerre dévastatrice, le titanesque chantier de la reconstruction était lancé. Reloger les populations, nettoyer et déblayer des centaines de milliers d’hectares de zones de combat, rouvrir les voies de communication, relancer l’économie : les défis sont immenses, notamment dans les villages du territoire de la Codecom Damvillers-Spincourt. Vite tourner la page. Vite revivre. Mais pas forcément vite oublier. Impossible d’oublier. Quatre ans de guerre, de terreur, de massacre ont de toute façon laissé trop de traces. Paysages et villes dévastés. Familles décimées. On sait qu’il y aura un avant et un après la Première Guerre mondiale.

Tout le monde mit la "main à la pâte". En, 1919, dès son retour à DAMVILLERS, M. Emile Bastien LEPAGE s’informe des besoins les plus pressant de sa commune natale. Il offre d’acheter les tables du modèle réglementaire nécessaires à toutes les écoles. Le conseil adresse alors sa vive reconnaissance et ses remerciements les plus sincères. Ils en profitent, par ailleurs, pour exprimer leur gratitude à tous les généreux donateurs qui, pendant la guerre, ont soulagé tant d’infortunés parmi les réfugiés et prisonniers. Un peu plus tard, il proposera un de ses immeubles à la commune pour une modique somme et cèdera, dans le même temps toutes les indemnités accordées par la Commission Cantonale de Damvillers pour la reconstruction de cet immeuble détruit par faits de guerre.

Un cimetière militaire, certains caractères architecturaux viennent aujourd’hui témoigner des deux conflits mondiaux.

Plus récemment, la région, qui fournissait de la main d’œuvre, a subi lourdement la crise sidérurgique et la fermeture des puits de Bouligny et de Longwy.

Cimétière militaire

En cours d'enrichissement

Notre Eglise

L’église paroissiale de Damvillers, est l’un des plus beaux édifices religieux de tout le nord-meusien.

De l’église primitive romane du XIe siècle subsistent les nefs latérales qui ont été rehaussées, deux fenêtres et la rosace aveuglées, le siège des célébrants et un pilier carré. Le clocher-tour (XIe et XIIIe siècles) servait au Moyen-Age d’observatoire et de refuge pour les habitants lors des attaques que subissait le village.

Il fut détruit en partie en 1637 durant le siège mené par le Maréchal Châtillon pour le roi de France, Louis XIII. C'est en 1777 que la tour fut surmontée d'une flèche. L’église fut restaurée après la première guerre mondiale.

Quatre cloches y sont placées depuis 1930 en remplacement de celles emporté par les allemands. Elles ont pour noms Maurice, Marie, Jeanne et Agathe et sont électrifiées.

La porte qui se détache sur le devant marque l'entrée de l'ancien cimetière qui entourait l'Église jusqu'en 1848. L'auvent placé au-dessus du porche provient d'un ermitage détruit pendant la Révolution. Il était situé sur la route de Dombras au lieu-dit "Jossifontaine". C'est l'abbé Mandre (1748-1825) qui récupéra cet auvent et fit restaurer l'Église des nombreux dégâts causés par la Révolution.

À l'intérieur, les vitraux de choeur, posés en 1944, rappellent trois événements de la vie de Saint-Maurice. Le vitrail monument aux morts est une particularité créée en 1933. Il faut remarquer la diversité des occulus, des clés de voûte et le beau tableau de Saint-Maurice, récemment restauré, offert par le Maréchal Gérard.

En 1921, l’occupation allemande a fait des dégâts. Le bourg de Damvillers, maintes fois occupés, a été au trois quarts anéantis par l’ennemi. Seule exception, l’église qui est restée intacte dans son gros œuvre, mais qui a subi de grands dommages aux voutes, charpente et toiture. C’est ainsi que, le Conseil Municipal, émet le vœu de classer l’église parmi les historiques. D’une part, les faibles ressources dont la commune dispose l’empêche de participer aux travaux de remise en état et d’entretien. D’autre part, son ancienneté et son cachet architectural méritent une sollicitude toute particulière puisque l’édifice est un beau spécimen des XVe et XVIe siècles.

Nos Damvillois historique

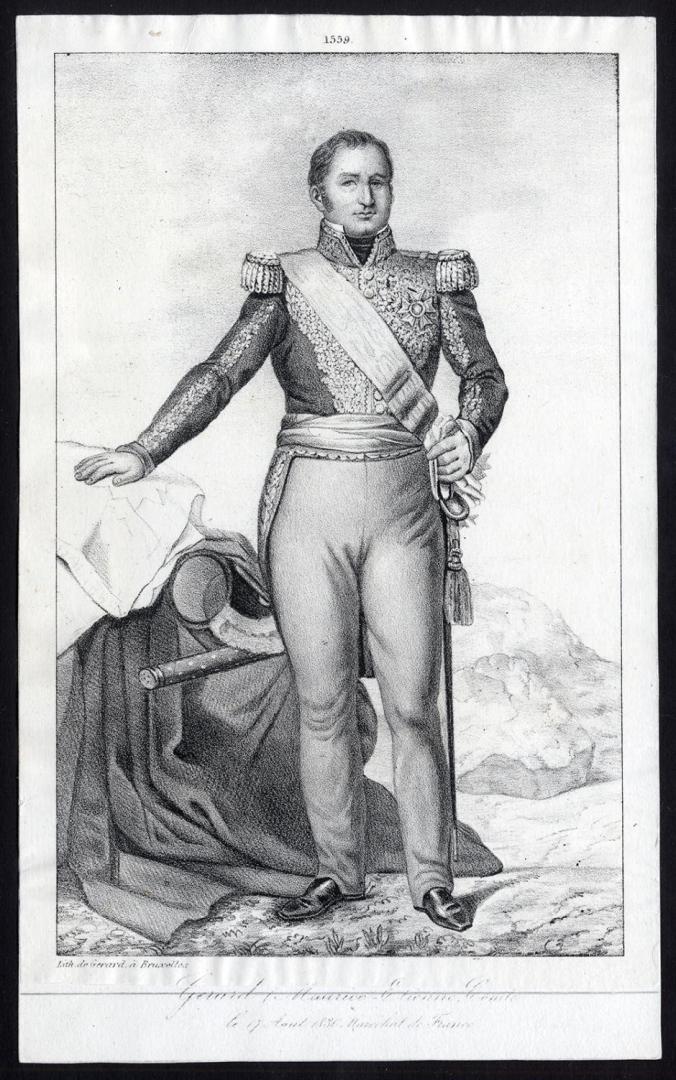

Le Maréchal Gérard

Né le 4 avril 1773 à Damvillers en Meuse, Maurice Gérard s'engage en 1791 et devient, en 1804, chevalier, puis officier de la Légion d'Honneur. À partir de 1810, il participe aux campagnes de Prusse, de Russie et de France. Aide de camp du général Bernadotte, il devient baron d'Empire en 1810. Gravement blessé à Waterloo, il est contraint à l'exil. Il rentre en France en 1817 et entame alors une brillante carrière politique. En 1830, il est nommé ministre de la guerre et promu Maréchal de France sous Louis-Philippe.

En 1831, commandant de l'armée du Nord, il est envoyé en Belgique pour repousser les Hollandais qui menacent l'indépendance belge. Il mène victorieusement le siège d'Anvers face aux Hollandais (le Maréchal sera surnommé le Libérateur d'Anvers).

Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, commandant de la Garde Nationale parisienne en 1838, il est Gouverneur des Invalides en 1842 et nommé sénateur par Louis Napoléon Bonaparte. Il meurt à Paris le 14 avril 1852, à 79 ans. Une statue de bronze est érigée en 1858 puis enlevée lors de la Première Guerre Mondiale, celle ci-après la remplace par la suite (en marbre blanc - 1956).

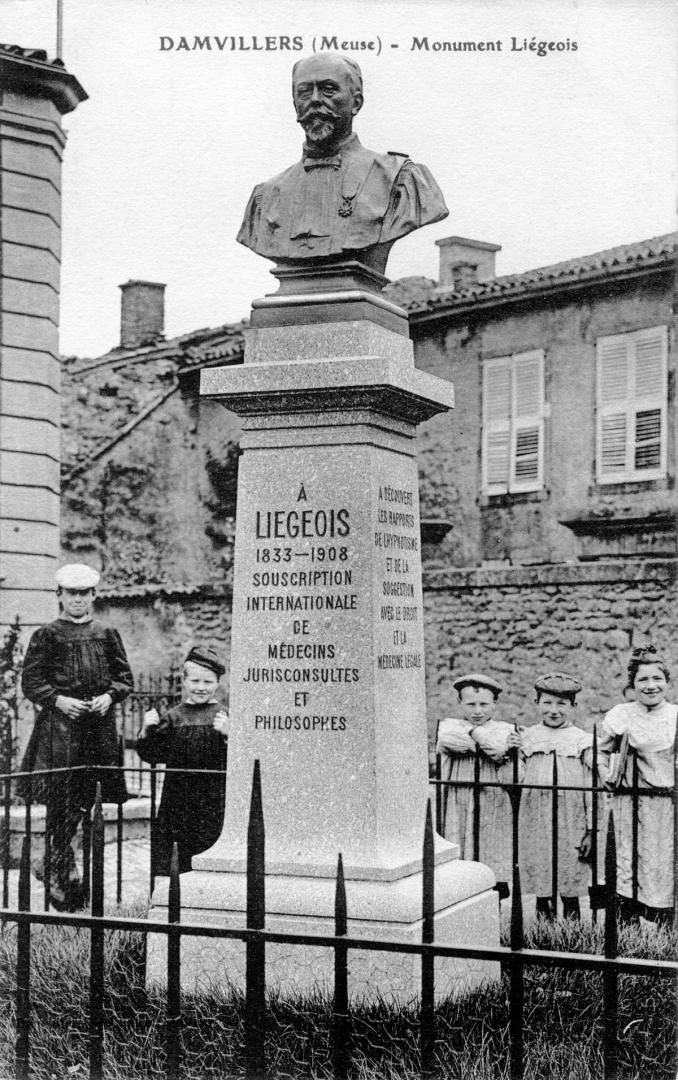

Jules Liégeois

Né en 1833 à Damvillers en Meuse, Docteur en droit, Jules Liégeois est l'auteur de monographies et d'articles traitant de sujets d'économie politique. Passionné par la psychothérapie, il étudie et fait des expériences personnelles sur les somnambules. Il fait paraître en 1889 un livre volumineux "La suggestion et le somnambulisme dans leurs rapports avec la jurisprudence et la médecine légale" qui démontre que dans cet état, les sujets sont aptes à commettre des crimes, vols, assassinats.

Sa valeur intellectuelle et sa probité scientifique lui permettent de braver les préjugés et d'imposer ses théories. Élu correspondant de l'Institut en 1889, il reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1904. Jules Liégeois est l'un des créateurs de l'École de Nancy. Jules Liégeois était un fidèle curiste des eaux thermales de Bains-les-Bains, où il meurt dans un accident d'automobile le 15 août 1908.

Un monument à sa mémoire, avec un buste de bronze, est érigé en 1909. Pendant l'occupation du Nord-Est de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, il est déboulonné par les autorités allemandes et fondu. En 1997, un nouveau buste est installé sur le piédestal de pierre d'origine.

Le général Loison

Louis Henri Loison, né le 13 mai 1771 à Damvillers est un général français de la Révolution et de l’Empire. Enrôlé dans l'armée royale en 1787, sa compétence et son courage lui valent de s'élever rapidement dans la hiérarchie militaire durant les guerres de la Révolution française, passant du rang d'officier subalterne à celui de général de brigade en à peine quatre ans. Il connaît toutefois des ennuis avec les autorités révolutionnaires en raison de son goût prononcé pour le pillage : en 1793 il ordonne et participe à la destruction de l'Abbaye d'Orval sans que cela ne mette pour autant un terme à sa carrière.

A la fin de l'année 1795, il aide ainsi le jeune général Napoléon Bonaparte à écraser une révolte royaliste. Après une période d'inactivité, il reprend du service en 1799 en étant affecté en Suisse, où il gagne ses étoiles de divisionnaire, et combat en Italie sous les ordres de Napoléon l'année suivante.

Il joue également un rôle important durant la guerre d'indépendance espagnole, notamment lors des trois invasions françaises du Portugal, où il ne brille pas toujours. Il se forge dans ce dernier pays une réputation de dureté et est affublé du surnom de Maneta, « le Manchot », par les habitants, en référence à la perte accidentelle de son bras gauche. Il dirige pendant une brève période le 6e corps du maréchal Ney avant d'être appelé à l'époque de la campagne de Russie au commandement d'une division de réserve, laquelle est presque entièrement annihilée par le froid. Sévèrement réprimandé par l'Empereur au cours de la campagne d'Allemagne de 1813, le général Loison n'occupe plus dès lors que des fonctions secondaires jusqu'à son retrait du service en 1815. Il meurt d’épuisement dans sa propriété de Chokier, le 30 décembre 1816, à 45 ans.

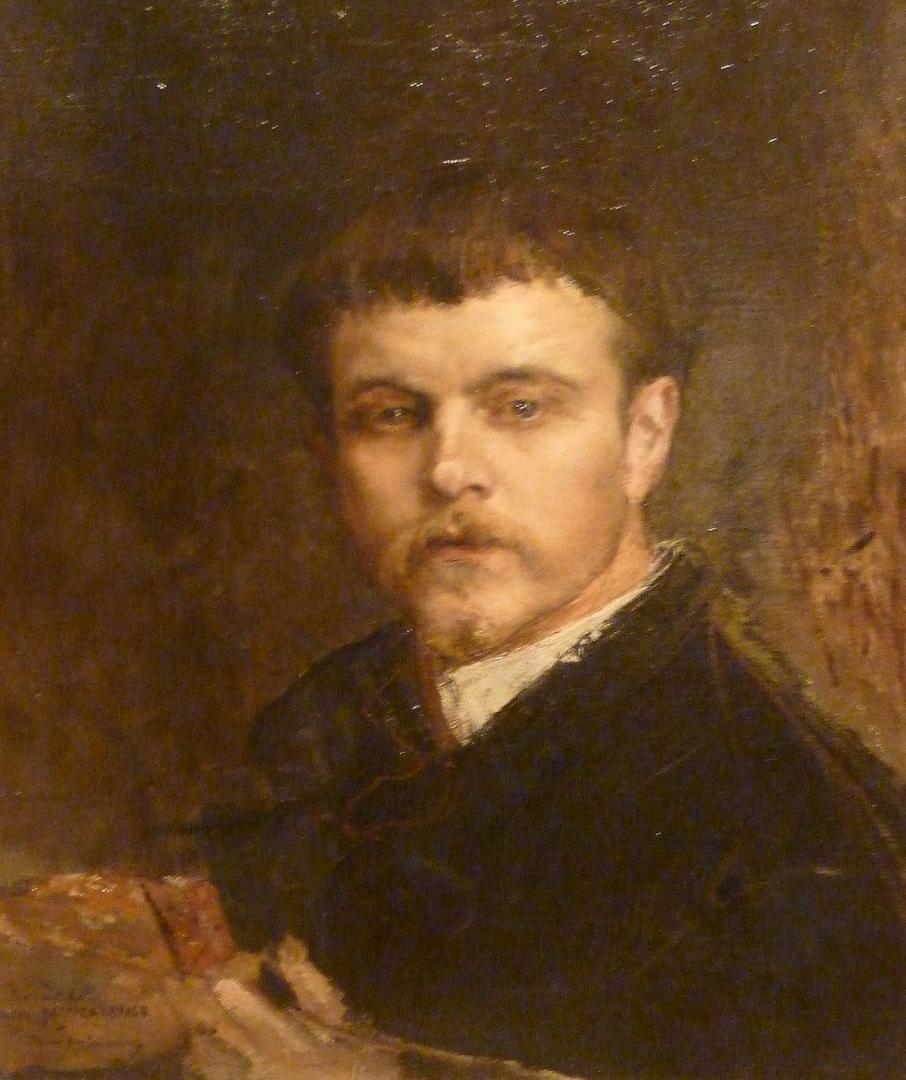

Jules Bastien-Lepage

Jules Bastien-Lepage, né le 1er novembre 1848 à Damvillers , est un peintre et graveur naturaliste français.

Il vit dans un milieu modeste et humble de propriétaires terriens et de paysans. Il suit des études secondaires à Verdun, au lycée Buvignier, où il manifesta une timide vocation artistique. C’est seulement en 1867, que le jeune artiste arrive à Paris où il entre à l'administration générale des Postes en tant que surnuméraire, ce qui lui laisse le temps de travailler le dessin. L'année suivante, il est admis dans l'atelier d'Alexandre Cabanel où il s'entraîne à dessiner. En 1868, il est reçu premier au concours et entre aux Beaux-Arts dans la section peinture.

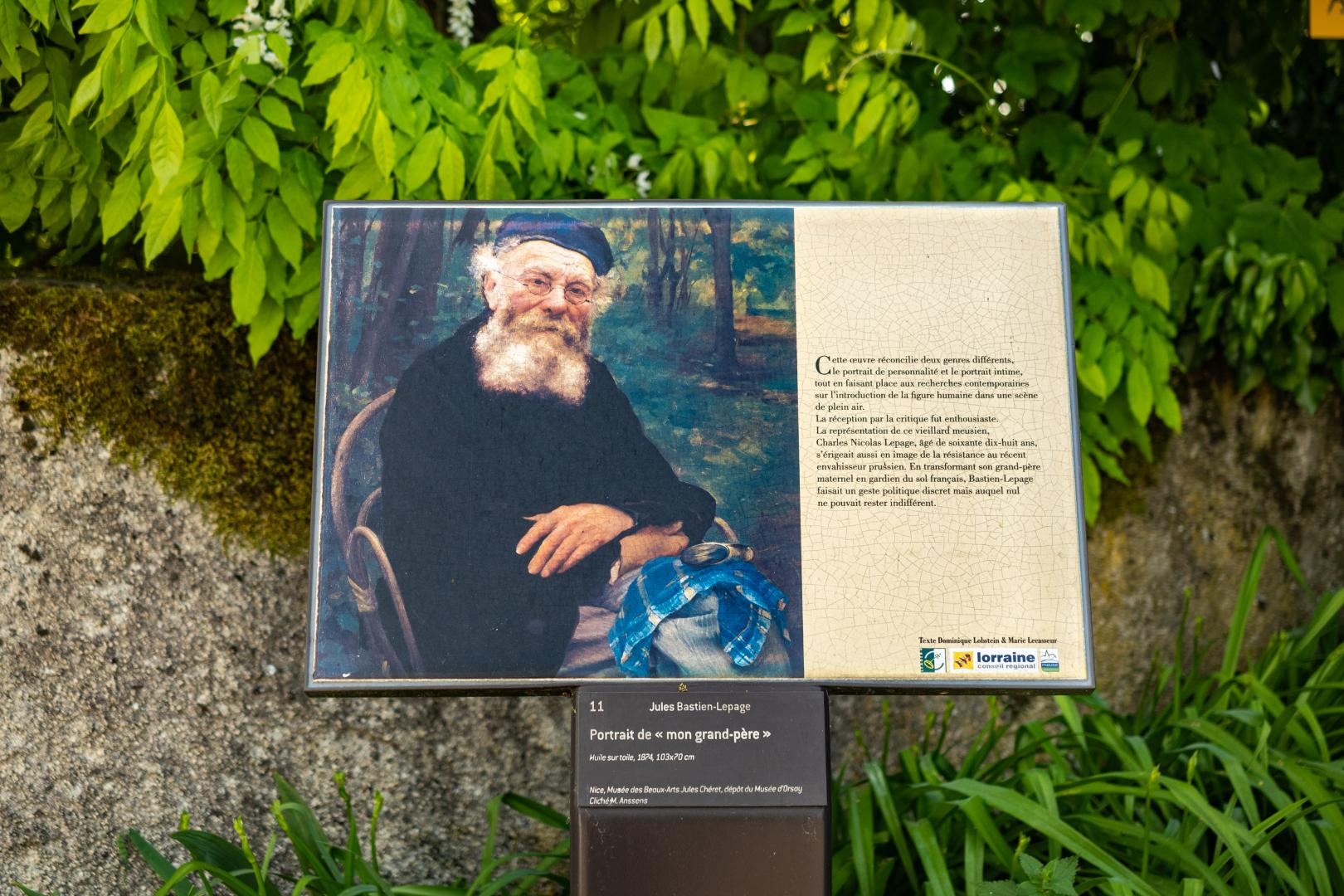

En 1873, il expose Au printemps et, en 1874, Mon Grand-père, tous deux particulièrement appréciés par les critiques. Il obtient une médaille de troisième classe pour le portrait de son grand-père au Salon de 1874. L’année suivante, l'Annonciation aux bergers lui permet d'être deuxième au grand prix de Rome. Peintre de la vie rurale, il aime travailler près des paysans, les suivre dans leurs occupations quotidiennes. Viendront : Saison d'octobre, Le Père Jacques, L'Amour au village, Le Faucheur aiguisant sa faux…

Dans le parc des Rainettes à Damvillers, alors vaste verger, il souhaite créer un atelier de plein air. Il y reçoit des personnalités, telles que le frère du roi de Serbie ou l'écrivain André Theuriet. Parallèlement, il fait une carrière de grand portraitiste notamment au travers des portraits du prince de Galles, d'Albert Wolff, de Madame Godillot, de Juliette Drouet, de Sarah Bernhardt… Ses toiles figurent dans les plus grands musées du monde.

Jules Bastien-Lepage meurt le 10 décembre 1884 dans son atelier de la rue Legendre, du 17e arrondissement de Paris5, d'une tumeur cancéreuse placée entre l'abdomen et l'épigastre. Après sa mort, c'est son frère, Émile, qui donna au jardin des Rainettes son aspect de parc.

Le musée Jules Bastien-Lepage de Montmédy (Meuse) est consacré à son œuvre. Un Monument à Jules Bastien-Lepage par Auguste Rodin et Émile Bastien-Lepage (frère du peintre) a été érigé en 1889 à Damvillers

Notre patrimoine architectural

En cours d'enrichissement